2002.8.12![]() 2003.8.7

2003.8.7![]()

昭和19年・戦況悪く、敗色の報せ相次ぐ。学童疎開

B-29 の来襲 特攻隊出撃・連合艦隊壊滅

昭和20年・空襲・終戦・

米軍進駐・「リンゴの唄」流行・NHK「実用英語会話の時間」放送

プロ野球復活

昭和21年・ヤミ市・新宗教の誕生・パンパンガール

昭和22年・新憲法実施・食糧難・買い出し・六・三・三制実施

NHK「のど自慢素人演芸会」「話の泉」「街頭録音」放送

古橋広之進水泳400メートル自由形で世界新記録

昭和23年・「帝国銀行事件」・「軍事裁判判決」

昭和24年・国鉄ストライキにからむ「下山事件」「三鷹事件」「松川事件」ら三大事件発生

美空ひばり「悲しき口笛」でデビュー

ソ連からの引揚げ船「高砂丸」舞鶴に到着

| 昭和19年 所沢国民学校へ入学 戦争真っ最中で学校名も尋常小学校から国民学校に変わっていました。 左の胸に名札を付けて桜の咲く校門を入ると左側に二宮尊徳の銅像がありました。 校庭には桜の木が沢山あり入学式も桜が咲いていました。 国語の教科書は「さいた、さいた、さくらがさいた。 すすめ、すすめ、へいたいさん、すすめ」だったと思います。 かばんの中に真新しいクレパスや教科書が入っていました。 上履きを持って記念撮影 (喜多川写真館で撮影) 遠足は荒幡の富士でした。 |

鬼畜米英

勿論軍国主義教育で鬼畜米英。

運動会は玉入れでは無く、アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相の似顔絵を篭に張り付け

ボールでこのカゴを早く打ち落とす球技でした。

歌も「♪ 出てこいニミッ、マッカーサー、出てくりゃ地獄へ逆落とし」と唄っていました。

国民学校2年生

の時に私の町にも空襲が始まりました。学校へは防空頭巾を持参して登校。

お昼頃2階の物干しから立川、八王子方面の軍事工場等へグラマン機の編隊から一機づつ急降下して爆撃しているのが見えました。

のんびりその飛行機を見ている時、大きな音と共に地響きがしました。

近所のプール(浦町)に爆弾が落ちました。初めて空襲の恐ろしさを感じました。

|

|

| グラマン機 | ロッキード機 |

防空壕の蓋を恐る恐る押し上げて外を見ると家の前の火のみ櫓すれすれに

ロッキード機が飛行場に機銃掃射を浴びせています。

空襲が終わると担架にのせられた負傷者が新井病院へたびたび運ばれて行きました。

姉も臨時教員で飛行場近くの学校からの帰りに機銃掃射に遭遇したそうです。

我が家にも機銃掃射の流れ弾が2階の柱を突き破り壁に弾が刺さっていました。

外のアスファルトの道には高射砲の破片が突き刺さっていた事もありました。

高射砲部隊は現在の松葉町附近(新所沢)にありました。

空からは紙幣の裏に早く降伏するように書かれた物や電波妨害の銀色のテープ等が落ちてきました。

家の下から表通りに通じる防空壕を堀り壁には古い看板等を張り付け家財道具等を運び込み、

毎日のようにサイレンの音とB-29の爆音が鳴り響きそのたびに防空壕へ退避しました。

あのB-29の爆音と防空壕の土の匂いは今も鮮明によみ帰ります。

サイレンは町役場(旧庁舎)の屋根に設置されていました。

B-29が飛来すると下の方で高射砲の煙が空しく漂ようだけで弾は届きません。

日本の飛行機が体当たりをするのをみました。

東京大空襲の日は東の空が真っ赤になり、キラキラと光が絶え間なく落ちていきました。

その下で多くの犠牲者が出ているのに幼い私にはまるで花火を見ているようでした。

ラジオの前に近所の人達も集まってきました。天皇陛下の声が流れてきましたが、

何を言っているのかサッパリ分かりませんでした。

後で日本が負けた事が分かりました。

米軍が進駐してくると婦女子は危ないといわれ、長女の旦那の実家(黒磯)へ疎開した時に初めて上野から汽車に乗り、

買い出しの人達にもまれながら、窓ガラスが無く煤煙で体中真っ黒になりながら行きました。

家は農家で馬と人が同じ屋根の下で生活しているのを見てビックリしました。

馬に乗ったのも初めてでした。

西武鉄道も汽車が走っていました。旭町の七世橋の上で待っていると黒煙を吐いて汽車がやってきます。

真っ黒い煙の中に閉じ込められ、煤煙で煤だらけになったのも楽しい思い出での一つでしょう。

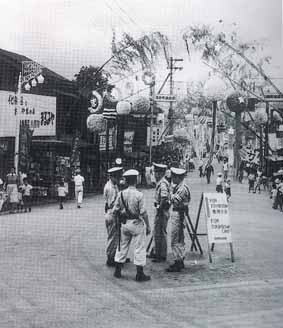

基地の町の誕生

間もなくアメリカ兵が進駐してきて検問所(現・ダイエー前広場)に歩哨小屋がたちMPの腕章をした兵隊が立ちました。

初めて見る外国人でした。初めは皆恐がり遠目に見ていましたが、そのうちに子供達にお菓子等をくれる様になりました。

いわゆる「ギブ・ミーー・チョコレート」です。

飛行場の跡には米軍基地ができ米兵が駐留するようになり、ジープや今まで見たこともない車等が町の中を走り初めました。

女の兵隊が自動車を運転しているのを見てビックリしました。

当時生活の為に多くの女性は米兵相手に体を売って生活する人達が目立ち始めました。

その人達の事を「パンパン」と言っていましたが幼い私には意味が分からず

米兵と腕を組んでいる女性に向かって「パンパン」と言ってしまい家に怒鳴り込まれ、

米兵に殺されるのでは思いました。

近所の友達の姉さんもいつのまにかパンパンになっていました。

昼間から奥の部屋に布団がひかれていて米兵がきていました。

高校生の頃まで家の裏の家はいわゆる「パンパン宿」があり毎晩米兵が数人きて騒いでいました。

経営者は戦争未亡人で夫は軍人で相当偉かった人だったそうです。

当時は生きるためにはやむ得なかった事でした。

当時「パンパン」の事を「木村さん」と呼んでいたそうです。

謂れは「本町にあった木村パン屋さん」が有名でしたので「パン」を引っ掛けて言っていました。

近所の蔵作りの家(平岡徳次郎商店)の一角で「英語学校」が開設されて早速習いにゆきました。

最初はアルファベットの文字を点線でできた文字をなぞりながら書く練習でした。

会話は「Good

morning」等の挨拶からでした。すぐに飽きてやめてしまいました。

終戦直後は売る物も少なくタバコ、

夏は掻き氷(隣のだんご屋さんと一緒に大きなカンナでかき氷を作り砂糖の代わりにサッカリンを使用した色水をかける)、

組立式のだいはつ車、

タバコ巻き器(きざみタバコや小さくなったタバコをくずし、巻き紙が無い時は辞書の紙を使用して巻きタバコを作る機械)

パイプたばこ(竹製のフイルター、短いタバコをすうのに使用する。)等品物なら何でも売っていました。

父親が人を使って喫煙具の卸をしていましたがパイプタバコが毎日沢山売れたのを覚えています。

髪油、ポマードの計り売り等、当時は皆好きな量を計って買うことができました。

食糧を確保するために現・南小学校の近くを通り、

近郊の農家(久米)へ母親と一緒に、米、麦、サツマイモ等を着物と交換に手に入れ

竹製の乳母車に載せてきたのを今でも思い出します。

お米に切り干いも、大根等を炊き込んだごはん、イモの粉で作ったさつまだんご、

質素なパン焼き器で作ったパンはご馳走でした。

母親は良く手製のうどんを作ってくれました。

一升瓶に米を入れて棒でつっつき糠取りを良くしました。

夕方になると鰹節をカンナで削るのも楽しいお手伝いでした。

この時のひもじい経験は今でも食べ物の大切さは忘れられず、好き嫌いがありませんし、

食べ物を残したり、粗末にする若い人達には腹が立つのは年だけのせいではありません。

親戚の叔父さんが基地のコックをしていましたので時々基地からおこぼれのお菓子を持ってきてくれました。

こんなにおいしい物がこの世に在るのかと正直思いました。

農家の方が各家からくみ取った糞尿を桶に入れて馬に引かせた荷車で運んでいました。

家の前は少し坂になっていましたので馬が滑って桶が道に落ち異臭で大変な騒ぎとなりました。

竹馬、缶馬(二つの空き缶の真ん中に穴を開け、紐をとうして肩にかける。)

石蹴り、ゴム飛び、けん玉(今でも特技の一つで世界一周等は簡単に出来ます。)

コリント・ゲーム(板に釘を打付けビー玉を棒ではじいて遊ぶ)

かくれんぼ(家の前は大きな炭屋(松葉屋)があり炭小屋に入り体中真っ黒にして遊んでいまた。)

将棋(店の前に竹製の長椅子をだして近所の叔父さん達と対局、結構負かしたりしていました。)

軍事将棋(元帥、大将、歩兵、飛行機、地雷、等の駒がありました。)

活動写真(のらくろ等の漫画のフイルムがあり電球を入れて、手で回すと画像が動く。)

紙相撲(紙でお相撲さんを切り抜いて作り紙の土俵のまわりをたたいて戦わせる。)

メンコ・ベーゴマ(樽の上にシートをかけて水で湿らせ鋳物製のコマを回してはじき出すと勝ちメンコもベーゴマも強く

沢山勝って100個以上持っていました。)

「のど自慢放送」を真似て箱の上で「リンゴの唄」「悲しき口笛」等を妹達と唄っていました

歌は大好きで学校の代表で「里の秋・もみじ」を独唱したり、コーラスで「森の熊さん」の中で独唱の部分を歌っていました。

お正月になると家の中のカモイに沢山の絵羽子板と弓羽魔を飾りました。

この羽子板で羽根突きを楽しみました。小学生の大会で優勝しました。

百人一首(お正月は近所の子供達が集まり、イロハかるたと共に遊んでいました。)

桃の節句と端午の節句にはそれぞれ雛人形や兜、弓羽魔、金太郎の人形等を飾りました。

大黒様(商家の神様、大黒様の像とソロバン、通帳、等商家の必需品と鯛等のお供え物を飾る。)

お盆のお迎えと見送り、お墓で提灯に灯を入れてもち帰ったり、家で灯を入れてお墓まで持って行く。

途中で振り返るとご先祖様が帰ってしまうと言われ緊張して持っていました。

校庭では竹棒登り、うんてい、円錐まわり(直径5メートル深さ3メートル位の円錐形の穴があり壁面を駆け回る)

単純な遊びと、なんと言っても野球でした。

川上の赤バット、大下の青バットに憧れキャラメルの景品についてくるプロマイド収集に熱をあげました。

懐かしのプロ野球の思い出

校庭裏の麦畑で稲穂を取り、噛むとチューインガムの様になり空腹を満たしながら毎日、日が暮れるまで校庭で野球をしていました。

教科書不足で「スミ塗り」教科書が使われ、運動靴や学生服はくじ引きで支給されました。

貧しい家の子供はお金が無く、買えない人もいました。

小学生4年生

の時に六三制の義務教育が始まり国民学校から元の小学校に戻りました。

煙草の仕入れに母親と専売公社(プロペ通り・現サカモト・キヨシ)まで行き乳母車に積んで運んでいました。

薪割りと風呂焚き

お風呂の燃料に「大鋸屑オガクズ・鋸ででた木の粉のくず」を使用していましたので

リヤカーで木工場から運び、風呂焚きをよくしていました。

(ファルマン通り・現・松月堂さん横奥に木材工場がありました。)

NHKラジオ連続放送劇「鐘の鳴る丘」を夢中になって聞いていました。

今でも「♪・緑の丘の...」の唄いだしから全部覚えています。

「俺らー三太だ、三太物語」「桜ん坊大将」等の放送劇が楽しみでした。

|

小学生5年生 の時に学校の教員室の前に新生の鐘が設置されました。 授業の開始、終業の合図に鳴らしていました。 「自由の鐘」「創造の鐘」「共同の鐘」の三つの鐘 この三つの鐘をテーマーに自分で演劇の台本を書いて初めて脚本を書き演じました。 |

相変わらず姉に連れられて映画館通いが楽しみでよく行っていました。

所沢演芸館へ 歌舞伎座へ

冬は暖房など無く、だるまストーブが一つあるだけでしたので厚着をして完全武装で出かけていました。

当時は映画の前に実演があり流行歌手が唄ったり、チャンバラ劇等の軽演劇が上演され、

マドロススタイルの「岡 晴夫」「田端義夫」等の有名歌手も見ました。

父親に連れられて浅草や新宿で「ターザン」映画を観るのが楽しみでした。

映画のページへどうぞ

友人の叔父さん(三上信次画伯)が小学館の雑誌の表紙を書いていました。

時々「小学1年生」らの表紙のモデルになっていました。

小学生6年生

の時に謄写版で修学旅行の学校新聞を発行しました。

ガリ版に筆耕で文字を書き、上からなぞる印刷機です。

行き先は江ノ島から箱根に一泊の旅でした。

| 終戦直後、父親に連れられて宮城(皇居)前(今の気象庁前)のお堀で釣りをしたことがあります 習字が達筆で商工会議所から頼まれて良く書を書いていたそうです。 コマ回しが得意で、麻でコマ紐を良く編んでくれました。 |

この頃不安定な時代から「おがみや」等奇妙な宗教が流行し、

姉の友達が踊る宗教にはまり拝みながら無心に踊る姿にはビックリしました。

6年生の秋にアメリカのプロ野球「サンフランシスコ・シールズ」が来日しました。

兄貴が観戦に行きおみやげにコカコーラを持ち帰りました。

幼いの頃からよく飲んでいた水薬の様な色と味がしたのを覚えています。

近所にパチンコ屋と釣り堀が出来ました。(横宿の入口左側)

当時ラジオ放送の「二十の扉」の番組にちなみトップに入ると扉が開き二十個ほど玉がでてきました。

釣り掘りでは雷魚を針で釣り上げるゲームでしたが、針にかかってもすぐに糸が切れてしまいました。

家でウサギを飼っていました。(飛行機新道にあった「うさぎ屋」で購入)

前の家(松葉屋さn)の蔵の前に樫の木があり餌の葉を取りに木に登り、

滑って落ちたとき背中を強く打ち付けて一瞬気を失いました。

妹の声で気が付きましたがその間中綺麗な花が咲く花園の中を歩いていました。

危なく天国にめされそうになりました。

風防ガラス

終戦後飛行場には破壊された飛行機があり飛行機の窓の部分を拾ってきて

強くコンクリートに擦りつけるとチョコレートの様な甘い匂いがし、火をつけると良く燃えました。

停電の時にローソクの代わりに甘い匂いをかぎながら燃やしたりしました。

お 祭

神明神社の大祭、観音様のうまのまち、お天王様、初水天宮、天神様等楽しみにしていたお祭・・・

山車まつりも毎年行なわれたわけでは無く、市制施行記念等で行なわれていました。

昭和25年に所沢市が誕生しこの年も山車祭りがありました。

それだけに、山車が町の中を引き回されるは楽しみでした。

山車の上に乗せてもらったり、山車の下のスペースに潜りこんだりして楽しんでいました。

庚申様の前の道(市街道)を行き、踏み切りを渡ると芋の畑がありました。

この大きな葉に溜まった朝露を取ってきて七夕さんの短冊に書く墨を溶きました。

現在では忘れられた風習です。

昭和27年に日栄会主催の七夕祭りが開催され、我が家も参加して、大きなくす球等の飾りを家族で作りました。

その後銀座商店街、金山町商店街も参加し入間川(狭山市)の七夕祭りより多くの見物客で賑わいました。

左側が我が家の七夕飾り |

左、坂稲荷・古谷洋服店さんの飾り 稲荷の階段の右側には屋台の飲み屋がありました。 |

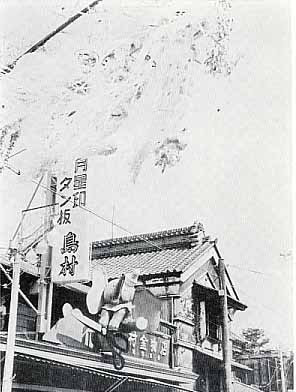

島村金物店 右の蔵は平岡商店の店蔵 |

現・ヤマハ楽器前からファルマン交差点方向 左の板塀は廣澤医院 |

左・現グラシス・タワー前 |

現ヤマハ楽器店前の夜の風景 以前は杉田旅館がありました。 |

左右ともにプロペ通りのいせき前 町田商店さんの飾り 日栄会で「象の市」が発足した年でした。 年代は異なります。 |

使用している絵画はメール友達が描いてくれました。

![]()

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||